Юбилеи в январе

24 января - 245 лет со дня рождения Эрнеста Теодора Амадея Гофмана(1776 – 1822)

Эрнст Теодор Амадей Гофман... В этом имени есть что-то магическое. Его всегда произносят полностью, и оно как будто окружено тёмным гофрированным воротником с огненными отблесками.

Эрнст Теодор Амадей Гофман... В этом имени есть что-то магическое. Его всегда произносят полностью, и оно как будто окружено тёмным гофрированным воротником с огненными отблесками.

Впрочем, так и должно быть, потому что на самом деле Гофман был волшебник. Да-да, не просто сказочник, как братья Гримм или Перро, а самый настоящий волшебник. Судите сами, ведь только истинный маг может творить чудеса и сказки... из ничего. Из бронзовой дверной ручки с ухмыляющейся рожей, из щипцов для орехов и хриплого боя старых часов; из шума ветра в листве и ночного пения котов на крыше. Правда, Гофман не носил чёрной мантии с таинственными знаками, а ходил в поношенном коричневом фраке и вместо волшебной палочки использовал гусиное перо.

Волшебники родятся, где и когда им вздумается. Эрнст Теодор Вильгельм (как вначале его звали) явился на свет в славном городе Кёнигсберге в день Святого Иоанна Златоуста.

С самого раннего детства больше всего на свете любил музыку (и даже взял себе имя Амадей в честь Моцарта), играл на фортепьяно, скрипке, органе, пел, рисовал и сочинял стихи.

Юный Гофман покорился влиянию дяди, окончил университет и много лет служил в разных судебных ведомствах. Он скитался по городам Пруссии и Польши, чихал в пыльных архивах, зевал на заседаниях суда и рисовал карикатуры на членов судейской коллегии на полях протоколов.

Не раз злополучный юрист пробовал бросить службу, но это ни к чему не приводило.

Отправившись в Берлин попытать счастья, как художник и музыкант, он едва не умер с голоду. В маленьком городе Бамберге Гофману довелось быть композитором и дирижёром, режиссёром и декоратором в театре; писать статьи и рецензии для «Всеобщей музыкальной газеты»; давать уроки музыки и даже участвовать в продаже нот и роялей! Но ни славы, ни денег это ему не прибавляло.

Иногда, сидя у окна в своей крошечной комнатке под самой крышей и глядя в ночное небо, он думал, что жизнь не удалась. Но однажды незадачливый капельмейстер (дирижёр) взял перо, обмакнул его в чернильницу и... Тут-то и зазвенели хрустальные колокольчики, зашептались в листве золотисто-зелёные змейки и была написана сказка

«Золотой горшок» (1814). В праздник студент Ансельм столкнулся со старухой, продававшей яблоки. Весь товар рассыпался, за что юноша услышал в свой адрес немало угроз. Тогда он ещё не знал, что это не просто торговка, а злая ведьма, и яблоки тоже были не простыми: это были её детки.

«Золотой горшок» (1814). В праздник студент Ансельм столкнулся со старухой, продававшей яблоки. Весь товар рассыпался, за что юноша услышал в свой адрес немало угроз. Тогда он ещё не знал, что это не просто торговка, а злая ведьма, и яблоки тоже были не простыми: это были её детки.

А Гофман наконец-то обрёл самого себя и свою волшебную страну. Правда, кое-какие гости из этой страны навещали его и раньше («Кавалер Глюк», 1809). Чудесных историй вскоре набралось много, из них составился сборник под названием «Фантазии в манере Калло» (1814-1815). Книжка имела успех, и автор сразу стал знаменитым.

«Я похож на детей, родившихся в воскресенье: они видят то, что не видно другим людям»

Сказки и новеллы Гофмана могли быть смешными и страшными, светлыми и зловещими, но фантастическое в них возникало неожиданно, из самых обыденных вещей, из самой жизни. В этом и был великий секрет, о котором первым догадался Гофман. Слава его росла. В Берлине были написаны почти все его лучшие книги:

«Щелкунчик и мышиный король» (1816).

«Щелкунчик и мышиный король» (1816).

Сюжет сказки родился у Гофмана в общении с детьми его друга Хитцига, где он был желанным гостем. Подобно умельцу-крёстному Дроссельмейеру, Гофман смастерил для своих маленьких друзей искусный макет замка. Имена детей он запечатлел в «Щелкунчике». Мари Штальбаум – нежная девочка с отважным и любящим сердцем, сумевшая вернуть Щелкунчику его настоящий облик, – тёзка дочери Хитцига. А её брат Фриц – доблестный командир игрушечных солдатиков.

«Крошка Цахес» (1819).

«Крошка Цахес» (1819).

Добрая фея из жалости дарит маленькому уродцу три волшебных волоска. Благодаря им всё значительное и талантливое произошедшее или произнесённое в присутствии Цахеса, приписывается ему. А вот гадкие поступки самого малыша приписываются окружающим его людям…

«Ночные рассказы» (очень страшные), «Принцесса Брамбилла» (1820), «Житейские воззрения кота Мурра» и многое другое. Жизни Гофмана и его произведениям посвящена опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» и поэма М. Бажана «Ночь Гофмана».

Герои сказок, хотя и ошибаются, поддаваясь злым чарам, все же снова находят верный путь-пускай иногда и с помощью добрых волшебных сил. Заметим, что у Гофмана самыми устойчивыми против злых чар оказываются люди с добрым, чистым и мужественным сердцем.

Юбилеи в декабре продолжение...

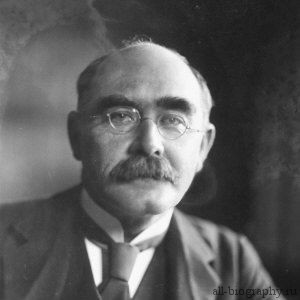

30 декабря - 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936)

30 декабря - 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936)

Детство и юность

Редьярд Киплинг родился 30 декабря 1865 г., в Бомбее (Индия). Когда будущему писателю исполнилось пять лет, родители приняли решение отправить его в английский пансион.

Спустя 7 лет его отправили на учебу в Девонское училище. Именно там юный Киплинг начал писать небольшие рассказы.

Отец, впечатленный талантом сына, определил его в качестве журналиста в редакцию “Гражданской и военной газеты”. Его произведения начали издаваться и продаваться в 1883 г.

Начало творческого пути

Во второй половине 80-х молодой писатель предпринял поездку по Соединенным Штатам и азиатским странам в качестве репортера. Его путевые очерки приобрели немалую популярность. В 1888–1889 гг. было издано шесть книг с рассказами Киплинга.

В 1889 г. Киплинг обосновывается в Англии. После выхода его первого романа “Свет погас” начинающего писателя стали называть “вторым Диккенсом”.

Расцвет творческой деятельности

В Лондоне состоялось знакомство Киплинга с американским редактором У. Бейлстиром. Примерно в это же время писатель создает такие замечательные произведения для детей, как “Книга джунглей” и “Вторая книга джунглей”.

В 1897 г. свет увидела повесть Киплинга “Отважные мореплаватели”. В 1899 г., находясь в Южной Африке, Киплинг познакомился с символом английского империализма, С. Родсом, и написал один из сильнейших своих романов, “Ким”. Примерно в это же время была написана еще одна замечательная детская книга, “Сказки Старой Англии”.

Киплинг стал самым молодым лауреатом Нобеля по литературе. В момент награждения ему было всего 42 года. Этот рекорд не побит до сих пор.

Политическая деятельность

Вся биография Киплинга свидетельствует о нем как о сильной, но беспокойной натуре. Писатель активно интересовался политикой. Блестящий аналитический ум позволил ему “предсказать” грядущую войну с Германией. Являясь сторонником консервативных взглядов, он не раз высказывался против набирающего силу феминизма.

По окончании войны Киплинг стал членом комиссии по военным захоронениям. В 1922 г. он познакомился с королем Георгом V. Монарха и писателя долгие годы связывали теплые искренние отношения.

Последние годы жизни

Киплинг продолжал писать до первой половины 30-х гг. XX века. К сожалению, его новые произведения пользовались далеко не такой популярностью, как ранние книги, созданные им на заре творческой деятельности.

Редьярд Киплинг ушел из жизни 18 января 1936 г. в Лондоне. Он был похоронен в Вестминстерском аббатстве. По мнению критиков, писатель внес огромнейший вклад в сокровищницу британской культуры.

Личная жизнь

В 1892 г. Киплинг женился на сестре Уолкота Бейлстира (американского издателя, с которым они вместе работают над повестью «Наулахка»), Каролине. У них было двое детей.

Биография Редьярда Киплинга включает в себя немало трагических моментов. Писатель до конца жизни страдал от бессонницы. Она развилась на фоне дурного обращения с ним в частном пансионе, в котором он жил в детстве на протяжении шести лет. Его дочь скончалась от воспаления легких в 1899 г. Во время Первой мировой войны погиб его сын Джон

https://obrazovaka.ru/alpha/k/kipling-dzhozef-redyard-kipling-joseph-rudyard

Автора «Книги Джунглей» давно нет. Но он по-прежнему с нами. Как и его «лягушонок» Маугли, законы джунглей, великая и прекрасная Индия, родина его души и сердца, и слова его поэтического завещания — он писал их сыну, которого вскоре потерял на полях войны.

Заповедь.

Владей собой среди толпы смятенной,

Тебя клянущей за смятенье всех.

Верь сам в себя в гармонии с Вселенной

И маловерным отпусти их грех.

Пусть час не пробил, жди, не уставая,

Пусть лгут жрецы, не снисходи до них.

Умей прощать, и не кажись, прощая,

Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,

И мыслить, мысли не обожествив.

Равно встречай хвалу и поруганье,

Не забывай, что смысл их неправдив.

Останься тих, когда твоё же слово

Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,

Когда вся жизнь разрушена, и снова

Ты должен вновь всё воссоздать с основ.

Умей поставить в радостной надежде

На карту всё, что накопил трудом,

Всё потерять и нищим стать, как прежде,

И никогда не пожалеть о том.

Умей принудить сердце, нервы, тело

Тебе служить, когда в твоей груди

Уже давно всё пусто, всё давно сгорело,

И только воля говорит: "Живи!"

Останься прост, беседуя с царями,

Останься честен, говоря с толпой;

Будь прям и твёрд с врагами и друзьями

Пусть все, в свой час, считаются с тобой.

Наполни смыслом каждое мгновенье,

Часов и дней неумолимый бег,—

Тогда весь мир ты примешь во владенье,

Тогда, мой друг, ты будешь Человек!

Редьярд Киплинг

Перевод Михаила Лозинского

Произведения Р.Киплинга:

- Свет погас

- Наулака: История о Западе и Востоке

- Книга джунглей

- Отважные капитаны

- Ким

- Месть Дунгары

- Простые рассказы с гор (сборник)

- Маленький Тобра

- Масса выдумок

- Вторая книга джунглей (сборник)

- Труды дня (сборник)

- Сталки и К° (сборник)

- «Сказки просто так» и др.

Юбилеи в декабре

Александр Андреевич Прокофьев – 120 лет со дня рождения поэта.

Родился 2 декабря 1900 г. в деревне Кобона Петербургской губернии (ныне – Волховского района Ленинградской области). Его мать была крестьянкой, отец – рыбаком и землепашцем. Окончил сельскую школу и с 1913 по 1917 г. учился в Петербургской учительской семинарии.

Родился 2 декабря 1900 г. в деревне Кобона Петербургской губернии (ныне – Волховского района Ленинградской области). Его мать была крестьянкой, отец – рыбаком и землепашцем. Окончил сельскую школу и с 1913 по 1917 г. учился в Петербургской учительской семинарии.

В 1919 г. стал членом РКП(б), вступил в Красную Армию. Он участвовал в боях с Юденичем под Петроградом, был в плену, бежал. В годы гражданской войны стал работать в красноармейской печати. В середине 1920-х гг. Прокофьев начал свою литературную деятельность, хотя его первые стихи были опубликованы в армейских многотиражках ещё в 1919 г. В 1922 г. Прокофьев переходит на службу в органы ВЧК-ОГПУ, и остается там до 1930 г., когда окончательно уходит из армии и связывает свою жизнь с поэзией.

В 1927 г. стихи молодого поэта были опубликованы в «Комсомольской правде» и «Юном пролетарии». В 1931 г. Прокофьев выпустил первую книгу стихов «Полдень» – о ладожской деревне восстановительного периода после Октябрьской революции. За нею последовали сборники «Улица Красных Зорь» (1931) и «Победа» (1932), в которых поэт перешёл к теме гражданской войны. Краски, образы, ритмы – весь строй поэзии Прокофьева сложился под впечатлением его деревенской юности.

Ранние сборники стихов посвящены Гражданской войне 1918–1920 гг., участником которой был Прокофьев, ломке традиционного деревенского уклада. Герои его стихов – крестьяне-рыбаки, недавние красноармейцы, рядовые парни; пейзаж связан с родными местами поэта – Приладожьем. Многие его стихи о войне, воинской дружбе, о Родине сами собой становились песнями, причём, довольно популярными. Таким стихотворением является, например, «Товарищ», посвященное А. Крайскому.

Во время Великой Отечественной войны активно работал в армейской печати, выступал перед бойцами Ленинградского, Волховского и Северного фронтов. Писал агитационные стихи, стихотворные фельетоны, песни и частушки. Заметным явлением советской поэзии военных лет стала поэма «Россия» (1944; Сталинская премия второй степени, 1946) – рассказ о братьях Шумовых, добровольно приехавших из Сибири на защиту Ленинграда и составивших расчёт тяжёлого миномёта. В своих невыдуманных героях автор увидел огромную нравственную силу и любовь к Родине. Вся поэма как бы состоит из песен-веснянок, величальных, маршевых, которые и воссоздают величавый образ России.

Во время Великой Отечественной войны активно работал в армейской печати, выступал перед бойцами Ленинградского, Волховского и Северного фронтов. Писал агитационные стихи, стихотворные фельетоны, песни и частушки. Заметным явлением советской поэзии военных лет стала поэма «Россия» (1944; Сталинская премия второй степени, 1946) – рассказ о братьях Шумовых, добровольно приехавших из Сибири на защиту Ленинграда и составивших расчёт тяжёлого миномёта. В своих невыдуманных героях автор увидел огромную нравственную силу и любовь к Родине. Вся поэма как бы состоит из песен-веснянок, величальных, маршевых, которые и воссоздают величавый образ России.

В первые послевоенные годы Прокофьев опубликовал цикл стихов о мире, о радости оживающей земли («Нынче удались цветы повсюду…», «Ты по сердцу мне, русская природа», «Пополам с тобою, дорогая…»).

С 1945 по 1948 г. Прокофьев является ответственным секретарем Ленинградского отделения Союза Писателей РСФСР.

В 1950-х гг. начинается новый этап в творчестве Прокофьева. Из печати выходит его сборник «Заречье» (1955), а в 1960 г. – сборник «Приглашение к путешествию», отличающийся широтой замысла и содержания, ясностью и глубиной формы. За «Приглашение к путешествию», отмеченное масштабностью замысла, А. А. Прокофьев в 1961 г. был удостоен Ленинской премии. Опубликовал он также несколько сборников стихов для детей, переводил произведения украинских и белорусских поэтов.

Впечатления от многочисленных поездок по стране и за рубеж нашли отражение в книгах «Яблоня над морем» (1958), «Стихи с дороги» (1963), «Под солнцем и под ливнями» (1964) и др. Отличительные черты поэзии Прокофьева 1950–1960-х гг. – близость к народному слову, фольклору, яркая образность и эмоциональность, склонность к шутке, иронии, верность «рядовому» герою. Многокрасочная, звенящая и гремящая поэзия Прокофьева с годами становится более сдержанной. От «веселого косноязычья» первых стихов («Тырли-бутырли, дуй тебя горой») поэт пришел к более строгой и лаконичной манере письма. Тем не менее, поэзия его эмоциональна, энергична, многоцветна.

В декабре 1970 г., в связи с 70-летием со дня рождения, А. А. Прокофьеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Александр Прокофьев умер в Ленинграде 18 сентября 1971 г. Он был похоронен на Богословском кладбище.

Стихотворения

|

ТАЙГА ЗОЛОТАЯ От горных хребтов, до полярного края Коль жить да любить – все печали растают, Ой, вейтесь дороги, одна и другая, И пусть не меня, а её за рекою

|

ТОВАРИЩ Я песней, как ветром, наполню страну |

http://chelreglib.ru/ru/pages/about/lityear/litcalendar/december/Aleksandr_Prokofiev/

День словаря

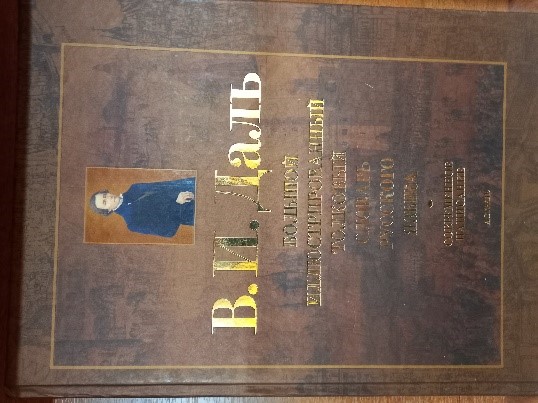

22 ноября – день рождения Владимира Даля объявлен в России Днём словаря.

22 ноября – день рождения Владимира Даля объявлен в России Днём словаря.

Владимир Даль (22 ноября 1801 — 04 октября 1872)

вошел в историю как автор «Толкового словаря живого великорусского языка». Но список его достижений и титулов велик: собиратель фольклора, первый отечественный востоковед-тюрколог, один из учредителей Русского географического общества, представитель «натуральной школы» в литературе, доктор, глазной хирург, пионер российской гомеопатии, наконец, автор записок о последних часах жизни А.С. Пушкина.

В 1819 году мичман Даль был направлен на Черноморский флот. По пути к новому месту службы он услышал и записал незнакомое слово «замолаживать» с пометкой: «В Новгородской губернии значит «заволакиваться тучами», говоря о небе, «клониться к ненастью» …». Так было положено начало словарю разговорного живого языка.

Во время Русско-турецкой войны 1828–1829 годов Владимира призвали в действующую армию. В армии активно пополнялась его тетрадь живого языка.

В мирное время в его жизни были разъезды, общение с носителями того народного языка, за которым Даль охотился всю жизнь: «Сидя на одном месте, в столице, нельзя выучиться по-русски, а сидя в Петербурге, и подавно. Это вещь невозможная. Писателям нашим необходимо проветриваться от времени до времени в губерниях и прислушиваться чутко направо и налево».

«Он не поэт, не владеет искусством вымысла, не имеет даже стремления производить творческие создания; он видит всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной стороны. <…> Все у него правда и взято так, как есть в природе», — писал о Владимире Дале Николай Гоголь

Знаменитый словарь Даля «Толковый словарь живого великорусского языка» начал выходить частями в 1861 году. Организован он был по алфавитно-гнездовому принципу: найдя слово по первой букве, читатель сразу мог ознакомиться с однокоренными словами, их толкованием и примерами употребления.

Даля критиковали за отсутствие академического филологического подхода, например, он по ошибке мог внести в разряд однокоренных слова, таковыми не являющиеся. Но сам Даль претендовал лишь на звание собирателя: «Это не словарь, а запасы для словаря; скиньте мне 30 лет с костей, дайте 10 лет досугу и велите добрым людям пристать с добрым советом — мы бы все переделали, и тогда бы вышел словарь!» Народные сказки Даль передал фольклористу Александру Афанасьеву, песни — собирателю Петру Киреевскому, крупнейшую в России коллекцию лубочных картинок — в Императорскую публичную библиотеку. Все это богатство было издано.

До последних дней он редактировал свой словарь и записывал все новые слова.

https://www.culture.ru/persons/8128/vladimir-dal

Этот словарь - беспримерный в истории лексикографии плод многолетних бескорыстных занятий великого труженика. Основная задача, которую ставил перед собой Даль,– «изучить язык народный, а от него уже идти далее», освобождая русскую литературную речь от чужеродных заимствований, обновляя её средствами народного языка.

Этот словарь - беспримерный в истории лексикографии плод многолетних бескорыстных занятий великого труженика. Основная задача, которую ставил перед собой Даль,– «изучить язык народный, а от него уже идти далее», освобождая русскую литературную речь от чужеродных заимствований, обновляя её средствами народного языка.

Организован он был по алфавитно-гнездовому принципу: найдя слово по первой букве, читатель сразу мог ознакомиться с однокоренными словами, их толкованием и примерами употребления.

В 1949г. вышел в свет первым изданием однотомный «Словарь русского языка» Сергея Ивановича Ожегова (1900—1964), известного русского филолога. Однотомный толковый словарь под редакцией Сергея Ожегова является первым словарем после Первой мировой войны и революции. Содержал 53000 слов.

В 1949г. вышел в свет первым изданием однотомный «Словарь русского языка» Сергея Ивановича Ожегова (1900—1964), известного русского филолога. Однотомный толковый словарь под редакцией Сергея Ожегова является первым словарем после Первой мировой войны и революции. Содержал 53000 слов.

В данный момент является уникальным и самым популярным словарем русского языка. Как и все великие вещи, словарь составлен таким образом, что его статьи понятны всем.

В 1990 году толковому словарю С.И. Ожегова присуждена премия имени А.С. Пушкина. Словарь быстро завоевал признание широкого круга читателей.

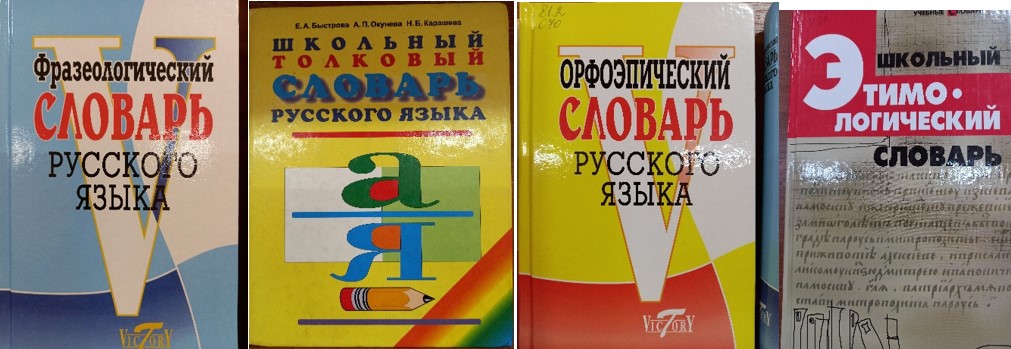

Особым лексикографическим жанром являются разнообразные словари, адресованные школьникам. Такие словари составляются на основе тщательного отбора лексического материала: в них содержатся наиболее употребительные слова, а также слова, чаще других встречающиеся в речевой практике учащихся.

Сведения о значении, словообразовательной структуре, употреблении, происхождении слова подаются в простой и доступной форме; кроме того, эти сведения имеют целенаправленно обучающий характер.

Например:

Орфографический словарь русского языка. Дает признанное правильным написание слова, с ударением, часто с указанием «трудных» окончаний падежей.

Толковый словарь русского языка. В этом словаре дается краткое толкование слов и примеры их употребления.

Фразеологический словарь русского языка. Он отражает национальную специфику языка, его самобытность, служит повышению речевой культуры.

Словарь синонимов русского языка. Он помогает выбрать наиболее удачное слово или словосочетание из близких по значению для более точного выражения мысли.

Словарь антонимов русского языка. К каждому слову приводятся слова, противоположные по значению и синонимы к этим противоположным словам.

Этимологический словарь. Объясняет происхождение слова и историческое развитие.

Поэт Я. Козловский в стихотворении «Русской речи государь по прозванию словарь» пишет:

Уважаем государь,

По прозванию Словарь,

Даже Пушкин, Я об этом

Достоверно говорю,

Не однажды за советом

Обращался к Словарю.

Он связует новь и старь,

И тебе всегда, как другу, оказать готов услугу

Русской речи государь по прозванию Словарь!

С развитием компьютерной техники всё большее распространение получают электронные словари, онлайн-словари. Они, как правило, являются электронными аналогами «бумажных» словарей.

Типы словарей

Словари принято делить на два основных типа: энциклопедические и лингвистические.

Объект описания лингвистических (языковых) словарей — языковые единицы (слова, словоформы, морфемы). В таком словаре слово (словоформа, морфема) может быть охарактеризовано с разных сторон, в зависимости от целей, объёма и задач словаря: со стороны смыслового содержания, словообразования, орфографии, орфоэпии, правильности употребления.

Энциклопедические (др.-греч. enkyklios и paideia, — «обучение в полном круге») - эти словари содержат сведения о научных понятиях, терминах, исторических событиях, персоналиях, географии и т. п.

В энциклопедическом словаре нет грамматических сведений о слове, а даётся информация о предмете, обозначаемом словом

https://obuchonok.ru/node/1702

Историческая справка.

На Руси словари «непонятных слов» появились в 13 в., а с 16 века словари перешли на алфавитное расположение и получили название азбуковников. В 18 веке появились реальные (исторические, географические и т.д.) словари.